Agriculture, Pesticides & Santé - Enjeux de recherches et solutions agricoles

Dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, Solagro a souhaité croiser enjeux de recherche et solutions agricoles autour des thématiques agriculture, pesticides et santé. Ce webinaire a permis de faire dialoguer chercheur en toxicologie, agronomes, agriculteurs...

Enjeux de recherches sur les liens pesticides-santé

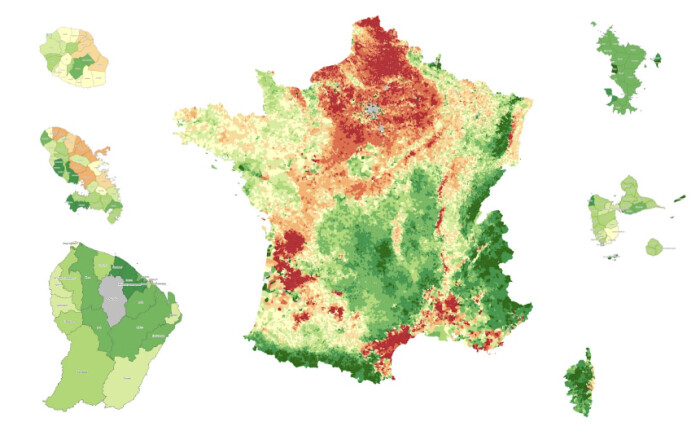

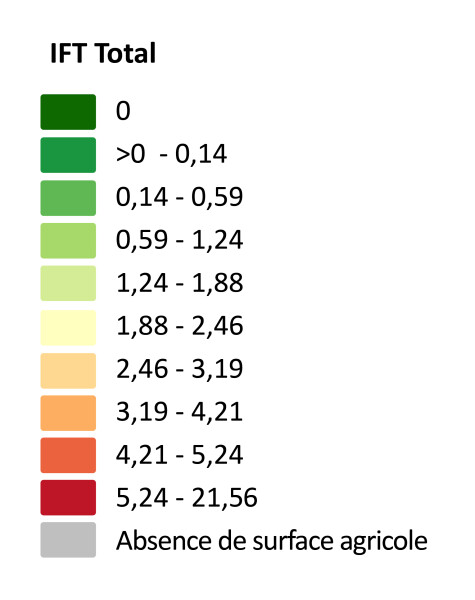

Les apports de la carte Adonis des pesticides

La carte Adonis permet de porter à la connaissance de tous, les données communales de l'usage des pesticides sur les surfaces agricoles avec : l'indice de fréquence de traitements (IFT) total communal, l’IFT herbicide communal et la proportion de la SAU communale conduite en agriculture biologique. Elle offre la possibilité aux collectivités et chercheurs·ses d'utiliser ces données :

- à des fins de recherches scientifiques,

- afin de créer des références pour définir et évaluer des politiques publiques nationales et européennes, dans le cadre de démarches de labellisation des exploitations agricoles ou de la réalisation de plans de progrès visant à réduire l'utilisation des produits phytopharmaceutiques.

Entre 2022 et 2024, plus de 500 téléchargements des données Adonis ont été effectués par des collectivités publiques, des journalistes, des institutions, des particuliers... et par de nombreux acteurs de la santé : Santé Publique France, ARS, de la recherche : INRAE, UFR Médecine, INSERM, CHU, écoles d’ingénieur·es, Atmo...

Deux études portant sur l’évaluation de l’exposition de la population humaine aux pesticides ont notamment été conduites, en utilisant les données fournies par la carte Adonis. Mathilde Ducro, chargée de mission Alimentation & Santé environnementale à Solagro, a présenté la démarche suivie et les résultats obtenus.

- Évaluation de l'exposition de la population aux applications de pesticides avec une carte à haute résolution de l'intensité d'utilisation des pesticides pour la France métropolitaine - INRAE - Benjamin Nowak , Gaëlle Marliac - novembre 2024

Cette étude a croisé les données IFT utilisées à l’échelle de la parcelle avec des données de densité de population pour estimer l’exposition de la population française. Les résultats montrent qu'environ 24,6% de la population française est exposée à au moins une application de pesticides par an à moins de 100 mètres de son lieu de résidence tandis que 5% est exposée à plus de 10 traitements par an.

Lire l'étude de l'INRAE (en anglais): "Assessment of population exposure to pesticide applications with a high-resolution map of pesticide use intensity for mainland France "

- Des parcelles à la population : développement d'un indicateur spatial de risque explicite pour surveiller l'exposition aux pesticides dans les zones agricoles

Le centre de recherche de la commission européenne (JRC) a développé un indicateur de risque spatialement explicite pour surveiller l'exposition résidentielle aux pesticides dans les zones agricoles. En prenant en compte le profil toxicologique des molécules et leur utilisation agricole (basée sur la BNVD), cette étude conclut que 13% de la population française est potentiellement exposée aux pesticides.

Lire l'étude du JRC (en anglais) : "From parcels to people: development of a spatially explicit risk indicator to monitor residential pesticide exposure in agricultural areas"

Ces études ouvrent la voie à la thématique de la santé environementale et humaine, justement au coeur des réflexions de Solagro et des enjeux de recherche. En parallèle, pour prolonger le développement de la carte Adonis, Solagro travaille actuellement à l'intégration des données de la Banque Nationale des Ventes Distributeurs (BNVD), pour avoir plus de détails sur les molécules utilisées.

Pesticides : enjeux de santé publique

L'exposition aux pesticides

La toxicologue Laurence Huc travaille sur les effets des pesticides sur la santé des agriculteurs·rices et des citoyen·nes depuis des années, en tant que directrice de recherche INRAE, mise à disposition à l'INSERM et coordinatrice du réseau Holimitox. Elle s'intérese dans ses recherches à une diversité de voies d'exposition aux pesticides :

- Expositions professionnelles (industries agro-chimiques, professions agricoles, éleveurs, fleuristes...),

- Expositions résidentielles liées à la contamination des milieux (air, eau, sol) à proximité et à distance,

- Expositions domestiques liées à la contamination de toute la chaîne alimentaire, mais aussi l'usage de produits vétérinaires, insecticides, produits ménagers, cosmétiques...

Les études épidémiologiques sont nécessaires pour faire le lien entre exposition aux pesticides et maladies, mais elles sont complexes et longues à mettre en place. Il est en effet de plus en plus difficile de trouver une "population contrôle", qui soit assurément non exposée, pour comparer les résultats. L'exposition porte sur des décennies, sur de multiples pesticides et les délais de survenue des cancers peuvent prendre 15 à 20 ans. Des chercheurs et historiens américains, Gerald Markowitz et David Rosner indiquent que quand l'épidémiologie consiste à décompter les malades à l'échelle humaine, il faut reconnaître un constat d'échec des gouvernements, de l'industrie et de la société à contrôler les produits chimiques cancérigènes introduits des décennies auparavant. Le principe de précaution n’a pas été, et n’est toujours pas, appliqué.

Estimer l’exposition de la population et l’impact des pesticides sur la santé humaine nécessite donc aussi une veille observationnelle, difficile à mener mais pas impossible. Aujourd’hui, il est très difficile d’identifier des clusters, car peu de départements disposent de registres de cancer, et mettent à disposition ces données.

Les limites de la réglementation

"Jusqu’en 1976, il n’existait aucun système réglementant le processus de mise sur le marché de produits chimiques, explique Laurence Huc. Ainsi, plus de 62 000 substances chimiques - pesticides et autres - sont entrées sur le marché sans que l’on ne vérifie leur innocuité ».

Aujourd'hui, la réglementation européenne exige que la toxicité des pesticides soit évaluée à court et long terme afin d’attester de leur non dangerosité pour la santé humaine. Pour cela, des agences réglementaires, l'EFSA en Europe, l'ANSES en France, sont censées être garantes de ces évaluations. Cependant, elles n’évaluent en réalité que les études et les données fournies par les firmes. Ainsi, en pratique, les autorisations de mise sur le marché sont évaluées sur la base d’étude qui ne sont faites que sur le court terme, uniquement sur la substance active (et pas sur le mélange) et par les industriels eux-mêmes. Beaucoup de facteurs sont critiquables dans ces études : les protocoles scientifiques, la valeur de référence utilisée, l’extrapolation des résultats sur des rats à l’humain, la non prise en compte de mélanges… Et la mise en forme des résultats rend très difficile la vérification des données.

À l'EFSA, de nombreux paramètres ne sont pas pris en compte dans l’évaluation des pesticides, comme par exemple les formulations avec des adjuvants, les effets des perturbateurs endocriniens produits qu'à faible dose, les effets cocktail (car l'évaluation ne se fait que par substance active), les modifications épigénétiques transmissibles sur plusieurs générations, les fenêtres d’exposition particulières comme la grossesse, l'enfance, l'adolescence... Les délais entre l’exposition et la survenue des maladies ne sont pas non plus pris en compte.

Nous disposons aujourd'hui de suffisamment de résultats scientifiques pour conduire à modifier cette réglementation. En plus des impacts avérés sur notre santé, les impacts économiques qui ne sont pas supportés par les vendeurs de pesticides, sont importants : que ce soit les coûts des soins des cancers ou les conséquences de l'effondrement de la biodiversité.

Nous devenons de plus en plus sensibles aux microbes et aux polluants chimiques, plus résistants aux traitements. Les écosystèmes, les enfants et les professionnels utilisant ces produits sont les premiers concernés.

En complément d'un changement de réglementation vers des mesures plus strictes de contrôle, il est essentiel de massifier les alternatives aux pesticides pour préserver notre santé et celle de notre environnement.

Solutions agricoles pour des alternatives aux pesticides

Les solutions agroécologiques et la plateforme OSAÉ

Dès le Grenelle de l'environnement, et le premier plan Ecophyto en 2008, l'objectif fixé était de réduire de -50% les produits phytopharmaceutiques en 10 ans. Mais depuis, le plan a été plusieurs fois révisé et les périodes prolongées. L'objectif de -50% a été repoussé à 2025 puis à 2030. Dans ce cadre, pour accompagner la transition agricole, plus de 3000 fermes pilotes ont expérimenté et mutualisé des pratiques vers la réduction de l'utilisation des pesticides et l'agroécologie.

Le plan Ecophyto2030, paru en mai 2024, a intégré un nouvel indicateur de risque harmonisé pour les pays européen (HRI1 et 2, en remplacement du précédent indicateur : le NODU). Il poursuit plusieurs objectifs :

- Préserver la santé publique et celle de l'environnement avec le concept d'"une seule santé - One Health",

- Soutenir les performances économiques et environnementales des fermes, et

- Maintenir un haut niveau de protection des cultures par une adaptation des techniques utilisées.

Si le principe "pas d'interdiction sans solution" s'applique, il doit s'accompagner d'une recherche de solutions non chimiques. La plateforme agroécologique OSAÉ recense les savoirs et savoir-faire des agriculteurs et agricultrices en matière d'agroécologie au travers de leurs pratiques ou de leurs modifications de systèmes. Qu'ils·elles soient en conventionnel ou en agriculture biologique, ils montrent qu'il existe de multiples leviers pour réduire les intrants.

Il faut se nourrir des différents modes de production, trouver les meilleures solutions, à adapter en fonction des contextes pédoclimatiques.

Voir le site OSAÉ - Osez l'agroécologie

L'exemple des Vignerons de Buzet

La coopérative "Nous les vignerons de Buzet" a mis en place plusieurs mesures pour la réduction des intrants et des pesticides sur l'exploitation. Leur indice de fréquence de traitement est de 9,84 contre 16,53 en moyenne sur la région. Ils proposent un traitement raisonné systématique et ajusté à la pression. Ils ont arrêté l'utilisation des produits cancérogènes, mutagènes ou toxiques (CMR) pour le biocontrôle, introduit la lutte biologique contre les ravageurs, à la recherche d'un équilibre du milieu...

Pour lutter contre le mildiou, ils ont arrêté le folpel en 2016, remplacé par le cuivre (ou les phosphonates en cas de pression trop importante). Enfin, ils ont substitué les insecticides par le piégeage des insectes, l'introduction d'auxiliaires naturels comme le typhlodrome, la mise en place de nichoirs...

L'exemple de Laurent Paul, polyculteur converti en agriculture biologique au GAEC du Pesquié

Le parcours vers la conversion en bio

Après un BTS en protection des cultures qui le destinait à intégrer des entreprises de semences ou de vente de produits phytopharmaceutiques, Laurent Paul s'est installé en 1997 sur une exploitation familiale de céréales - blé dur et tournesol - sans irrigation dans le Lauragais. Sensibilisé par sa formation, il avait dès le départ la volonté de réduire les pesticides sur ses productions, de s'en protéger et de limiter l'exposition du voisinage en effectuant les traitements la nuit. Dès les années 2000, Il s’est tourné vers l’agriculture raisonnée pour progressivement s'orienter vers l'agriculture biologique, "seul levier pour réduire les produits phytopharmaceutiques et produire une alimentation saine", explique-t-il. En 2009, il s'est donc converti à la bio, un moyen de se différencier de la concurrence mondiale, par rapport aux productions de blé dur au Canada et de tournesol dans les pays de l'est. Il y avait déjà des consommateurs prêts à payer le juste prix, bio et local. Il s’est détourné d'un système entièrement dépendant des coopératives, des produits phytopharmaceutiques et des semences pour un système beaucoup plus autonome. Plusieurs pratiques agroécologiques ont emmergé et notamment l’ allongement de la rotation, l’introduction de légumineuses (+ de 30% des productions) ou l’utilisation des semences paysannes à ressemer. Pour maitriser la commercialisation, il a développé la marque de vente directe "Au petit grain bio" grâce à l'achat d'un moulin pour transformer le blé en farine et la vente de légumineuses : pois chiches, lentilles en graine...

"Ça n'a pas été simple, explique Laurent Paul, avec beaucoup de remises en cause techniques, et le nécessaire retour au bon sens paysan pour sortir des intrants, en introduisant des cultures associées, des légumineuses qui apportent de l'azote aux cultures précédentes, comme les générations précédentes qui utilisaient la luzerne. Nous avons été guidés par la volonté de mettre en place des cultures à destination de l'alimentation humaine, et rendre notre exploitation viable et autonome."

La résilience climatique

La résilience climatique de l'exploitation est essentielle pour faire face aux extrêmats : des sécheresses printanières ou de fortes précipitations. Sur le GAEC, il n'y a pas d'irrigation donc les cultures comme le soja, gourmandes en eau ont été abandonnées pour privilégier des cultures d'été comme le tournesol. L'assolement est surtout consacré aux cultures d'hiver comme le pois et les cultures de printemps. Des essais concluants ont été menés sur la lentille, semée en novembre au lieu de février-mars pour qu'elle s'implante plus tôt, et s'enracine plus profondément tout l'hiver afin d'affronter les périodes plus sèches dans de meilleures conditions. Ces essais sont effectués sur l'exploitation et font l'objet de partenariats et d'échanges de bonnes pratiques.

La question économique

En 2015, Nathalie, l'épouse de Laurent Paul jusqu'alors enseignante, a rejoint le GAEC pour développer la partie relative à la vente directe et la meunerie. Aujourd'hui, le GAEC valorise ses productions à travers une large gamme de produits, qu'il propose en circuits courts sur la région toulousaine à des boulangeries, restaurants, magasins bio, cantines scolaires...

"Pour que le marché de la bio se développe, il faut un engagement fort des pouvoirs publics estime Laurent Paul. On apporte à la société une alimentation de qualité, on ne pollue pas l'environnement, ni les sols, ni l'air, ni l'eau. L'argent public pourrait être utilisé dans la restauration collective (écoles, EHPAD...) et pour aider davantage l'agriculture biologique, au lieu d'investir dans la dépollution."

Le marché du bio était en forte croissance jusqu'au COVID. Une partie des consommateurs s'est dirigé vers le bio par lui-même mais il y a un enjeu politique pour convertir les autres, notamment en passant par la restauration collective. Il y a des volumes qui permettent de structurer des filières. Pour encourager des agriculteurs·rices à s’y convertir, il faut pouvoir proposer des perspectives, une vision à long terme, qu'il est possible de mener à l'échelle des territoires, avec les filières.

Après 15 ans de travail, de montage de filière et beaucoup de transformation, Laurent et sa femme arrivent à se verser un salaire convenable par rapport aux heures effectuées et à se dégager du temps libre. Même si la meunerie représente une activité assez chronophage, elle s’avère essentielle pour se verser un revenu régulier.

"Il est regrettable qu'il n'y ait pas autant d'énergie et de financement dépensés dans la recherche pour la bio que ce qui a été fait pour la chimie parce qu 'on aurait des solutions génétiques sur des cultures et des biocontrôles pour contrer des parasites et des maladies.", déplore Laurent Paul.

La réduction des pesticides

Sur le terrain il y a beaucoup de leviers à activer sur l'ensemble du système pour réduire les pesticides, en restant connecté avec sa rotation. La grande diversité en agriculture impose des contraintes différentes, liées aux sols et au climat. Sans généraliser, il existe des systèmes dont la réduction des pesticides peut dépasser 50%. Les résultats dépendent des capacités des agriculteurs et agricultrices à expérimenter des nouvelles pratiques et à revoir les objectifs de rendements car c'est souvent sur les derniers quintaux que les intrants chimiques sont activés. Si les plans Ecophyto n'ont pas atteint leurs objectifs, il y a malgré tout beaucoup de GIEE et de groupements qui ont proposé de vraies solutions et de très fortes réductions de pesticides. Aujourd'hui, arriver à 30% de réduction de produits phytosanitaires, sans toucher la productivité est un objectif atteignable, comme l'ont démontré les groupes Défis. Mais au-delà, un accompagnement des agriculteurs s'avère souvent nécessaire. S'engager dans cette démarche est plus complexe que d'appliquer un produit, mais la recherche peut capitaliser sur ces nouveaux systèmes qui embrassent tous les enjeux, pour co-construire les nouveaux savoirs autour de l'agroécologie et de l'agriculture biologique.

Les distributeurs peuvent jouer un rôle en accompagnant les agriculteurs·rices dans les coopératives vers des systèmes de production beaucoup moins dépendants des pesticides.

Voir la trajectoire de Laurent Paul et du GAEC Le Pesquié sur le site Osaé

Ressources et prospective

Deux sites complémentaires participent au partage de connaissance et de savoir-faire pour opérer la transition agricole : le site Osaé -Osez l'agroécologie qui recense les pratiques agroécologiques pour les différents systèmes et le site Herbea qui permet de promouvoir la lutte biologique contre les ravageurs en s'appuyant sur des infrastructures agroécologiques qui hébergent les auxiliaires des cultures. Le travail sur des mix de cultures permet également de réduire la possibilité pour les ravageurs de trouver leurs plantes hôtes.

Le scénario Afterres2050 propose des leviers pour atteindre 70% de surfaces en bio et le reste en agriculture de conservation et agriculture intégrée. Mais il n'est pas le seul, l'ensemble des prospectives conduites, à l'échelle nationale ou européenne, font de l'agriculture biologique un levier majeur de la transition écologique. Toutes mises sur une multiplication a minima par 3 de l'agriculture biologique, nécessitant que les politiques publiques prennent des décisions pour soutenir cette filière.

Revoir le webinaire "Agriculture, Pesticides & Santé - Enjeux de recherches et solutions agricoles"

Retrouvez l'ensemble de ces sujets et l'intégralité de ces témoignages dans le webinaire "Agriculture, Pesticides & Santé - Enjeux de recherches et solutions agricoles", organisé par Solagro dans le cadre de la semaine pour les alternatives aux pesticides, avec Caroline Gibert - responsable Agroécologie-Biodiversité à Solagro, Mathilde Ducro - chargée de mission Alimentation et Santé environnementale à Solagro, Laurence Huc, toxicologue, directrice de recherche INRAE, Maxime Moncamp - chargé de projets Agroécologie-Biodiversité à Solagro, Laurent Paul - polyculteur converti en agriculture biologique au GAEC Le Pesquié.